Животные покоряют космос 18.08.2020

Освоение космоса – одна из ярчайших страниц истории человечества.

Запуск первых искусственных спутников и первых пилотируемых полётов по околоземным орбитам вызывали восхищение могуществом человеческого разума. Но лишь немногие в ту пору знали о том, какая напряжённая, самоотверженная работа учёных, конструкторов, рабочих стоит за этими знаменательными событиями, открывшими новую эру развития человечества – эру освоения космического пространства.

Имя гражданина СССР Юрия Алексеевича Гагарина известно большинству землян. 12 апреля 1961 года был начат отсчёт космической эры человечества – на корабле «Восток» к звёздам стартовал первый космонавт планеты Земля.

Этот полёт готовился очень тщательно. Учёным необходимо было изучить воздействие орбитальных и суборбитальных полетов на живые организмы. Поэтому ещё до человека в космосе первыми побывали животные-космические первопроходцы, принесшие в дар науке и человечеству свои жизни и на себе ощутившие все тяготы космического полёта. Кто они и какова их судьба?

Виды выставки «Космические первопроходцы», 2019 год, в Государственном музее истории космонавтики им. К.Э. Циолковского

Первые исследования проблемы адаптации живых организмов к условиям космического полёта в нашей стране проводились одним из основоположников космической биологии и медицины, доктором медицинских наук, профессором, полковником медицинской службы Владимиром Ивановичем Яздовским (1913-1999 гг.). Он обосновал возможность полёта человека в космос, руководил созданием системы медико-биологического обеспечения полета Юрия Гагарина и других космонавтов первого отряда.

В.И. Яздовский, старший научный сотрудник 2 отдела НИИИАМ, 1949 г.

Из личного архива В.И. Яздовского

В 1949 году Владимир Иванович разработал научную доктрину космической биологии и медицины, утверждённую решениями президиумов Академии наук СССР и Академии медицинских наук СССР.

Под руководством В.И. Яздовского выполнялась обширная программа медико-биологических исследований по обоснованию возможности космических полётов биологических объектов, а затем и человека.

В 1950-1960-х годах XX века в СССР начали проводиться эксперименты и исследования по воздействию на живых существ перегрузок, вибраций и изменения силы тяжести. Так как, на первом этапе эксперименты подобного рода нельзя было проводить с участием человека, было принято решение об использовании животных – собак.

Собаки обладали рядом преимуществ перед другими животными. Они отличались выносливостью, хорошо поддавались дрессировке. В СССР для исследований использовались беспородные собаки, так как они отличались более крепким здоровьем и неприхотливостью в питании, по сравнению со своими породистыми сородичами.

Собаки Лисичка и Отважная. ГНЦ РФ Институт медико-биологических проблем РАН

В 1951 году были проведены первые успешные запуски животных на геофизических ракетах Р-2А. Эти исследования впервые доказали возможность безопасного пребывания живых организмов в герметической кабине на космических высотах

Первыми живыми существами, совершившими полёт в верхние слои атмосферы, стали собаки с кличками Дезик и Цыган. 22 июля 1951 года геофизическая ракета Р-1В стартовала с полигона Капустин Яр. Она поднялась на высоту 87 км 700 м. Когда сработало отключение двигателей, головная часть с животными отделилась, и через 15 минут парашют плавно опустил кабину неподалеку от стартовой площадки. Присутствующие на космодроме бросились к месту приземления. «Живые, живые!» – слышались восторженные крики. Обе собаки по всем показателям чувствовали себя хорошо.

Следующий полёт состоялся всего лишь через неделю. Снова своё место на борту занял пёс Дезик, но на этот раз его напарницей стала собачка по кличке Лиса. Полёт проходил нормально, но сильные вибрации вывели из строя устройство, отвечающее за выпуск парашюта. К сожалению, животные погибли при столкновении с землёй.

Полётов на геофизических ракетах было немало, по большей части они были успешными. Эти исследования доказали возможность безопасного полёта человека в космическое пространство.

3 ноября 1957 года впервые в истории Земли на околопланетной орбите побывало живое существо – собака по кличке Лайка. Животное полетело в космос всего через месяц после запуска первого искусственного спутника Земли. Собака размещалась в отсеке герметичной кабины. Спутник осуществил около 2370 оборотов вокруг Земли вошел в плотные слои атмосферы и прекратил свое существование 14 апреля 1958 года. Для Лайки этот полёт окончился трагически, но он оставил яркий след в истории мировой космонавтики.

Лайка во время подготовки к полету. ГНЦ РФ Институт медико-биологических проблем РАН

За стартом Лайки последовала целая серия запусков искусственных спутников Земли с целью отработки различных ситуаций, которые могли возникнуть во время пилотируемого полёта. Животные ещё не раз побывали на орбите, помогая учёным найти оптимальные условия для будущих полетов.

19 августа 1960 года на орбиту Земли был выведен корабль «Спутник», на борту которого находились собаки Белка и Стрелка. Эксперимент прошёл успешно. Учёные получили необходимые данные о пребывании животных в космосе, а сами собаки благополучно вернулись и хорошо себя чувствовали. Через несколько месяцев после полета собака Стрелка принесла здоровое потомство из 6 щенков.

Собаки Белка и Стрелка после полёта, август, 1960 г. Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского

Последними собаками, побывавшими в космосе, стали Ветерок и Уголёк. Стартовав 22 февраля 1966 года, они провели на земной орбите 23 дня.

Свой след в космосе оставили и другие представители животного мира. Среди них сухопутные черепахи, облетевшие Луну на советском корабле «Зонд-5», плеяда обезьян, а также лягушки и грызуны, перепёлки, тритоны и многие другие.

Открывшаяся перспектива увеличения продолжительности космического полёта и объёма выполняемой в космосе деятельности потребовала расширения и углубления научных исследований в области космической медицины и биологии, проведения опытно-конструкторских разработок новой медицинской техники и систем жизнеобеспечения космических летательных аппаратов. Для решения поставленных задач необходимо было привлечь специалистов самых разных областей науки и техники, в том числе тех, кто принимал участие в проведении исследований на животных в программах первых искусственных спутников Земли, готовил первые пилотируемые полеты.

28 октября 1963 года по инициативе выдающихся ученых – генерального конструктора ракетно-космических систем С.П. Королева и президента Академии наук СССР М.В. Келдыша был создан Институт космической биологии и медицины Минздрава СССР и Институт космических исследований РАН. Институт медико-биологических проблем (ИМБП) стал головным учреждением страны по проблемам космической биологии и медицины.

В разные годы ИМБП возглавляли ведущие ученые в области физиологии, космической биологии и медицины: А.В. Лебединcкий (1963–1965), В.В. Парин (1965–1968), О.Г. Газенко (1969–1988), А.И. Григорьев (1988–2008), И.Б. Ушаков. (2008-2015), внёсшие значительный вклад в развитие отечественной космонавтики. С декабря 2015 г. директором института является О.И. Орлов.

Неоспоримый вклад в становление и развитие нового направления науки – космической биологии и медицины внес Олег Георгиевич Газенко (1918–2007) - советский и российский физиолог, академик Российской академии наук, генерал-лейтенант медицинской службы, один из основоположников космической медицины. С 1955 г. Олег Георгиевич стал одним из идеологов, руководителей и активных исполнителей программ научных исследований на искусственных биологических спутниках Земли.

О.Г. Газенко. ГНЦ РФ Институт медико-биологических проблем РАН

В качестве руководителя физиологических, генетических и радиобиологических исследований О.Г. Газенко вместе с другими специалистами решал вопрос о возможности полетов человека в космос.

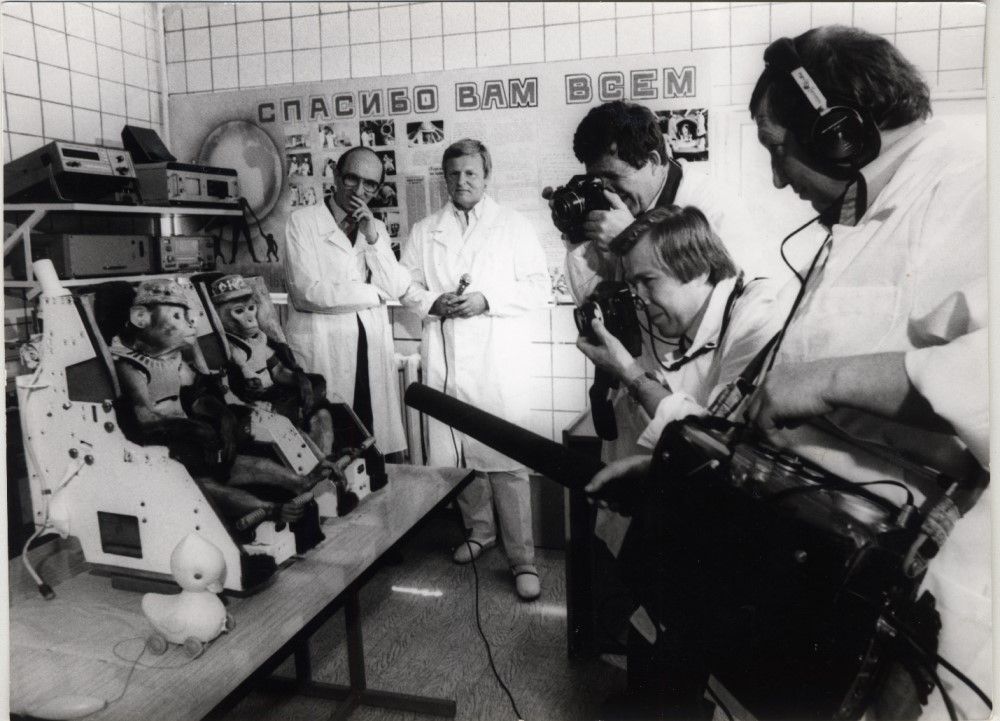

В начале 70-х годов ХХ века начались работы по долговременной программе «Бион». Она включала в себя комплексные исследования на животных и растительных организмах в полётах на специализированных биоспутниках. Головным разработчиком экспериментов являлся Институт медико-биологических проблем Российской академии наук. Реализация научных исследований началась в 1973 году, которые проводились на 37 биологических объектах, от одноклеточных организмов до обезьян. Результаты позволили решить широкий ряд задач космической биологии и медицины.

Газенко О.Г., доктор биологических наук, директор ИМБП Министерства здравоохранения СССР, представляет корреспондентам животных – участников полёта по программе «Бион» Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского

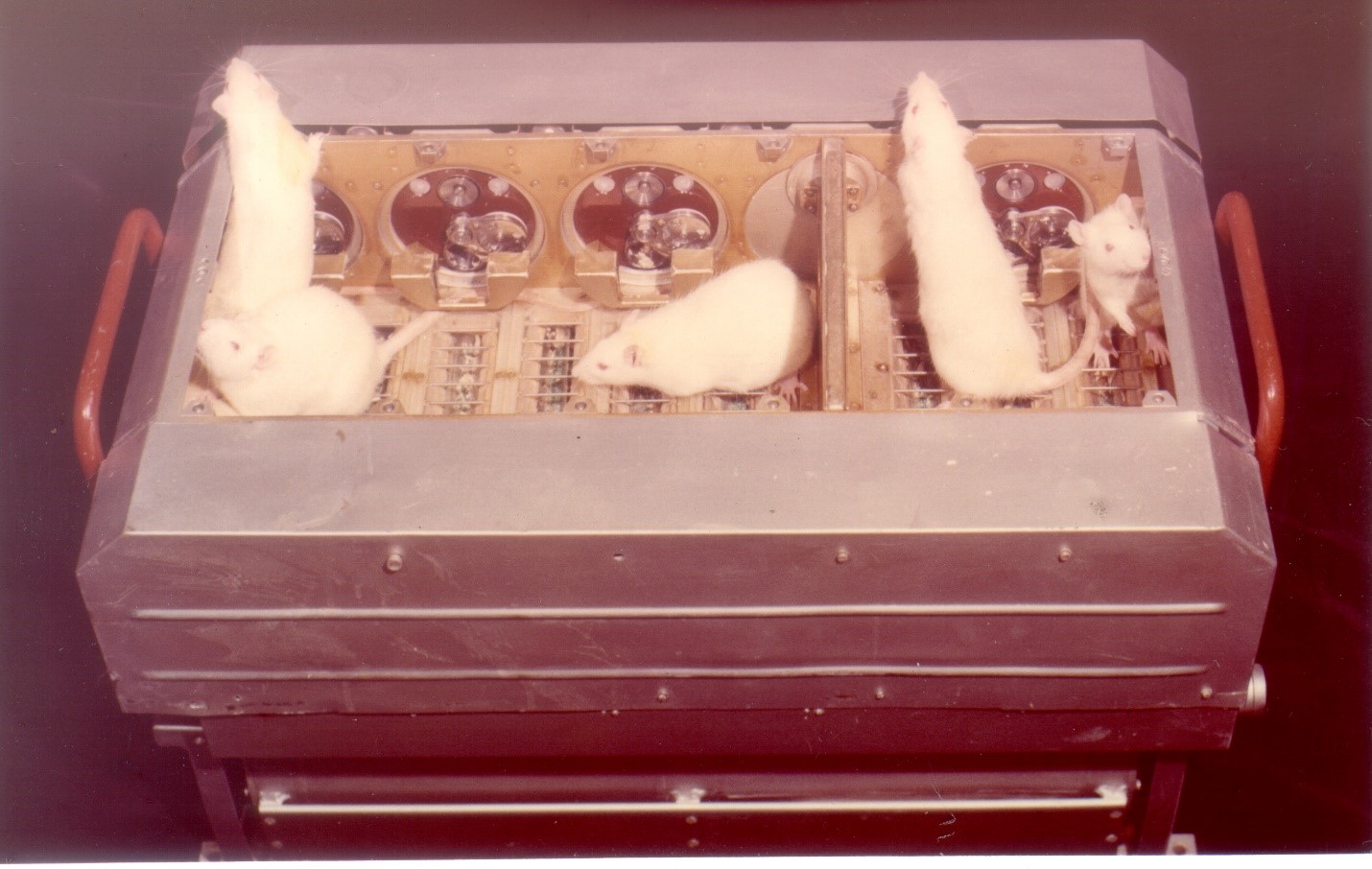

В 1973-1996 годах в космос было запущено 11 биоспутников, оснащённых уникальной аппаратурой. В биоспутниках «Бион-1» – «Бион-5» в полётах «пассажирами» были мыши, крысы, кролики, морские свинки, некоторые виды насекомых.

«Пассажиры» биоспутников «Бион-1» – «Бион-5»: мыши, крысы ГНЦ РФ Институт медико-биологических проблем РАН

Продолжением программы «Бион» является программа «Бион-М», основной задачей которой было – изучение фундаментальных и прикладных проблем, связанных с будущими полётами человека в дальний космос.

19 апреля 2013 года состоялся старт биоспутника «Бион-М». Программа полёта была рассчитана на 30 дней, в течение которых было проведено более 70 экспериментов. Исследования проводились не только во время орбитального полёта, но и на самых критических этапах – во время пуска и приземления. 19 мая 2013 года после окончания эксперимента все биообъекты были возвращены на Землю. Результаты орбитального эксперимента используются для совершенствования системы медицинского обеспечения длительных пилотируемых полётов и деятельности человека в экстремальных условиях.

Со времени первых полётов наука шагнула далеко вперед. Сегодня в космосе ставятся разнообразные научные эксперименты. После того как был решён вопрос выживания человека в условиях невесомости, начали проводиться эксперименты по размножению живых существ в космосе и многие другие. Российские учёные на орбитальной станции «Мир» наблюдали за тем, как вывелись перепелята, трое из которых вернулись на Землю целыми и невредимыми.

Перепела вернувшиеся на Землю ГНЦ РФ Институт медико-биологических проблем РАН

Результаты медико-биологических экспериментов, которые проводятся и сегодня на орбитальных станциях, необходимы для безопасности работы человека. Они играют огромную роль в подготовке будущих полётов к другим планетам.

Животные-испытатели, участвовавшие в уникальных исследованиях и экспериментах, включавших в себя воздействие перегрузок на центрифуге, моделирование невесомости, адаптацию к скафандру, оценку систем жизнеобеспечения, питания, помогают тем самым человеку освоить космическое пространство и вернуться на Землю с минимальными потерями для здоровья.

Виды выставки «Космические первопроходцы», 2019 г. в Государственном музее истории космонавтики им. К.Э. Циолковского

Институт и сегодня проводит экспериментов области космической биологии и медицины, которые позволяют человечеству, приблизиться к мечте К.Э. Циолковского – полётам к другим планетам. Каждый из этих маленьких звёздных путешественников внес свой неоценимый вклад в изучение космоса и помог человечеству оценить возможности существования жизни в экстремальных внеземных условиях.

Статью подготовили:

Селюнина Ирина Владимировна – заведующая научно-экспозиционным отделом истории ракетно-космической техники Государственного музея космонавтики им. К.Э. Циолковского (г. Калуга).

Лекай Лада Леонидовна – куратор музейно-выставочной деятельности ГНЦ РФ Института медико-биологических проблем Российской академии наук.